結論:DMMオンラインクリニックは「電話のみ」不可——なぜビデオ診察が必須なのか

まず最初に押さえておきたい結論は、「DMMオンラインクリニックは電話のみでは完結できない」という点です。予約・本人確認・診察・処方・決済・配送までをオンラインで安全に進めるためには、映像(ビデオ通話)と音声の両方が前提になります。オンライン診療は便利さが魅力ですが、薬の処方や医療判断を伴う以上、顔や皮膚の状態、表情、呼吸の様子など視覚情報が欠かせません。音声だけでは、なりすましリスクの排除、禁忌の確認、リスク説明の確実性といった医療安全の根幹が担保しづらいため、DMMオンラインクリニックでもビデオ診察を前提に設計されています。

「電話のほうが気軽」「スマホ操作が苦手」という理由で電話完結を望む方は多いものの、医療側から見ると本人確認(KYC)と視診の不足は避けられません。とくに自費診療領域(AGA・ED・メディカルダイエット・ピル・スキンケアなど)は、既往歴や併用薬、アレルギー、生活習慣、妊娠可能性といった背景情報の把握が重要で、話だけでは判断を誤るリスクが上がります。ビデオで本人の顔と所持身分証の一致を取る、皮膚・頭皮・体格や表情変化を観察する、といった工程があるからこそ、適切な薬の選定・用量調整・副作用説明が可能になります。

また、オンライン診療の運用は記録性も重視されます。問診票の入力、同意取得、説明内容、処方理由、注意点などを画面共有やテキスト(チャット)で残すことで、患者側も後から見返せる利点が生まれます。電話だけだと説明の聞き漏らしや記録の曖昧さが起きやすく、誤服用や不要な不安の原因に。DMMオンラインクリニックがマイページ+ビデオ通話+チャットを採用しているのは、単に手間だからではなく、安全性・再現性・納得感を両立するための必然です。

「じゃあ、電話はまったく使えないの?」というと、そうではありません。技術的な問い合わせ(ログイン・決済・通知メール未着など)は電話や共通サポート経由で案内されることがあります。とはいえ、予約の確定・変更/診療内容の相談/処方判断といった医療行為に直結する領域は電話では完結しないのが原則です。これはDMMに限らず、オンライン診療全体の共通仕様と考えると理解しやすいでしょう。

「映像はハードルが高い」という方へは、ビデオ通話の実務負担を下げるための工夫が有効です。たとえば、①スマホの前面カメラを使用(自分の表情やピントを確認しやすい)、②Wi-Fiに接続して通信の安定性を確保、③静かな明るい場所で受診、④イヤホンマイクで聞き取りを改善、⑤事前に問診票を埋め、服用中の薬や既往歴をメモしておく、といった準備で体感負担は大きく下がります。DMMオンラインクリニックのビデオツールはブラウザ起動型(アプリ不要)で、診察中もチャット併用ができるため、「うまく話せない」「早口で聞き取れない」という不安にも対応しやすい設計です。

やむを得ず映像が使えない事情(端末不調・通信制限など)の場合は、無理に電話だけで進めようとしないことが肝心です。代替端末の用意、家族の端末を借りる、Wi-Fi環境のある場所に移動する等の対策を検討し、それでも難しければ対面診療に切り替えるほうが安全・確実です。オンラインの利便性は魅力ですが、診療精度>手軽さという原則を守ることで、結果的にトラブルや時間のロスを避けられます。

最後に、「電話のみ不可」は“冷たい”のではなく、医療の質と患者の安全を守るための最低ラインである、という視点を共有しておきたいです。DMMオンラインクリニックは、予約〜診察〜処方〜配送までの動線をオンラインに最適化しつつ、LINE/マイページのチャットや分かりやすいUI、記録性の高い説明フローで“使いやすさ”も担保しています。電話に頼らなくても不安が残らない仕組みを整えているからこそ、「電話のみ」は不要であり、むしろビデオ+チャットのほうが速く、正確で、安心——それがオンライン診療の現在地です。

どこに電話できる?共通サポートの番号と“できること/できないこと”早見表

DMMオンラインクリニックには、実は「クリニック専用の電話番号」は存在しません。これは多くの利用者が誤解しやすいポイントですが、電話窓口を一本化しているのは、DMMグループ全体のサポート体制によるものです。つまり、「DMMオンラインクリニック」という医療部門だけの直通番号はなく、問い合わせが必要な場合は、共通のカスタマーサポートに連絡を取る形になります。

DMMカスタマーサポートの基本情報

-

電話番号:03-6387-9203

-

対応時間:24時間365日(自動音声案内)

-

主な対応範囲:DMM全体のサービス(動画、英会話、FX、ブックス、オンライン診療など)

この番号に電話すると、自動音声案内が流れ、利用したいサービスのジャンルを選ぶ形式になっています。DMMオンラインクリニックに関する問い合わせも、案内に従って番号を選択することで、必要な部署へ転送される仕組みです。

ただし、注意すべき点はこの窓口が医療専門スタッフによるものではないということ。DMM全体の顧客対応を担うコールセンターのため、医師・看護師・薬剤師が常駐しているわけではありません。あくまで「ログインできない」「支払いがうまくいかない」「メールが届かない」といった技術的・事務的なサポートを目的としています。

電話で対応できること・できないこと早見表

| 内容 | 電話での対応可否 | 補足 |

|---|---|---|

| マイページへのログイン支援 | ◯ | パスワードリセットなどの案内可能 |

| 支払いに関するトラブル | ◯ | クレジットカードのエラーや未決済など |

| メール未着・通知設定の確認 | ◯ | DMMアカウント全体の設定を確認可能 |

| 診察予約・キャンセル | × | すべてマイページ内での手続き |

| 薬の内容・副作用の相談 | × | 医師の判断領域のため非対応 |

| 診察の進行や医師変更の相談 | × | 医療行為に関する問い合わせは不可 |

| 緊急時の対応 | × | 救急医療は対象外。最寄り病院の受診を推奨 |

このように、電話窓口はDMMサービス共通の「事務対応ライン」であり、医療的な質問や診察依頼には対応していません。特に処方薬に関する質問や、症状についての相談は、必ず医師とのビデオ診察を通して行う必要があります。

電話が使える場面の実例

では、実際に電話が役立つ場面とはどのような場合でしょうか。

以下のようなシステム・操作トラブル時には、電話での問い合わせが効果的です。

-

登録メールが届かずアカウント認証できない

-

クレジットカード登録でエラーが出る

-

ログイン画面が真っ白で進めない

-

「診察開始」ボタンを押してもビデオ画面が立ち上がらない

-

端末変更時にアカウント再設定が必要

これらは、サーバーエラーやブラウザ設定などが原因のこともあり、音声案内で直接サポートされる方が早いケースです。

反対に、「薬を追加したい」「診察内容を変えたい」といった相談は電話では受け付けてもらえないため、マイページやチャットで問い合わせるようにしましょう。

どうしても電話で話したい場合の対処法

「それでも声で相談したい」「メールやチャットは苦手」という方もいます。その場合は、次のステップを試してみてください。

-

DMMカスタマーサポート(03-6387-9203)に電話し、音声ガイダンスで“オンライン診療”を選択

-

オペレーターにつながったら、事情を簡潔に伝える

(例:「マイページのログインができず、予約確認ができません」など) -

医療内容については聞かず、操作・技術的な範囲に絞る

医療に関する質問をしても回答は得られない可能性が高いため、トラブルの説明を明確にして伝えることがポイントです。

電話で解決しづらい時はLINE・チャットへ切り替え

DMMオンラインクリニックでは、電話よりも迅速な対応が期待できる「LINEサポート」「マイページ内チャット」が常設されています。

これらの方法では、以下のようなサポートが可能です。

-

診察予約や支払い確認に関する質問

-

ビデオ通話がつながらない時のリアルタイム対応

-

配送遅延の確認

-

クーポンコードや再診手続きの案内

チャットは24時間送信可能で、履歴も残るため、電話よりも正確に問題を伝えられるのがメリットです。

電話よりオンラインサポートが向いている理由

-

応答待ちがない:チャットは同時に複数対応できるため、混雑時も比較的早い。

-

情報の誤解が少ない:電話では聞き間違いが起きやすいが、テキストなら正確。

-

証跡が残る:トラブル時の確認や再発防止がしやすい。

特に、オンライン診療は精度の高いやりとりが求められるため、今後も「電話で完結」より「チャットで確実に解決」という流れが主流になっていくと考えられます。

DMMオンラインクリニックでは、電話での直接対応はあくまで“補助的”なサポートです。

基本的にはマイページ内での操作・LINE・チャットで完結する体制が整っているため、まずはオンラインでの問い合わせを優先するのが最もスムーズです。

電話だけに頼らず、オンラインサポートを上手に使いこなすことが、DMMオンラインクリニックを快適に利用するための第一歩といえるでしょう。

関連記事:https://medinavimedia.com/telemedicine-navi/cancel/

電話が苦手でも安心:LINE・チャットで解決する問い合わせルート(質問テンプレ付き)

DMMオンラインクリニックは「電話のみ」での診察や予約ができない代わりに、LINE・チャットでのサポート体制が非常に充実しています。これは「通話が苦手」「スマホ操作に自信がない」「文字でやり取りしたい」といったユーザーにも安心して利用してもらうための仕組みです。実際、電話対応が廃止された分、LINEやマイページ内のチャット機能が“第二の窓口”として機能しています。

ここでは、DMMオンラインクリニックの問い合わせルートの種類と使い方、そしてそのまま使える質問テンプレートを紹介します。

① LINE公式アカウントでの問い合わせ

最も手軽なのが、DMMオンラインクリニックのLINE公式アカウントです。

友だち追加することで、予約方法や支払い・配送に関する質問をチャット形式でやり取りできます。

主な特徴

-

LINEアプリ上で完結(ログイン不要)

-

自動応答と有人サポートの両方に対応

-

診察前・後どちらでも利用可能

-

キャンペーンやお知らせも受信できる

利用できる質問の例

-

「診察の予約がうまくできません」

-

「支払い方法を変更したいです」

-

「薬の配送状況を確認したいです」

-

「クーポンコードを入力する場所を教えてください」

LINEで質問すると、自動案内でFAQリンクが送られてくる場合もありますが、内容によってはオペレーターが個別に返信してくれます。返信スピードは通常、数分〜数時間以内と早く、電話よりも確実に繋がる傾向があります。

② マイページ内チャットサポート

ログイン後、画面右下に表示される吹き出しアイコン(チャットマーク)から利用できるのが「マイページ内チャット」です。

診察前・中・後のいずれのタイミングでも利用でき、操作方法・支払い・薬の発送に関する相談をリアルタイムで行えます。

主なサポート内容

| 内容 | 対応可否 | 補足 |

|---|---|---|

| 診察予約・変更 | ◯ | システム操作の案内まで対応 |

| 支払いエラー | ◯ | カード情報やPayPay決済の確認など |

| 薬の発送状況 | ◯ | 発送日・追跡番号などを案内 |

| 医師の変更依頼 | × | 診察中の医師指名はできない |

| 処方薬の相談 | × | 医師による再診が必要 |

チャットの強みは、画像やリンクを添付できる点です。たとえば「画面が止まった」「エラー画面が出る」といったとき、スクリーンショットを送るだけでサポートスタッフがすぐに状況を把握してくれます。

③ よくある質問(FAQページ)

DMMオンラインクリニックのFAQは、カテゴリー別に非常に整理されています。

「予約」「支払い」「配送」「診察の流れ」「カメラ設定」「クーポン利用」など、質問を入力するだけで関連項目が一覧表示されます。

FAQ内の手順も画像つきマニュアル形式なので、初心者でも迷いにくい設計です。

検索例

-

「予約 できない」

-

「支払い エラー」

-

「診察 カメラ 映らない」

24時間いつでも閲覧でき、回答までの時間ゼロ。

まずはFAQで解決を試み、それでもわからない場合にLINEやチャットへ移行する流れが最もスムーズです。

④ よく使われている質問テンプレート

以下は、実際にサポートチャットで送信して使える「質問テンプレート」です。

そのままコピペして送っても、的確に案内してもらえるよう構成しています。

操作系

「予約のボタンを押しても次に進みません。スマホ(iPhone)を使っています。」

「マイページにログインできず、パスワード再設定もエラーになります。」

決済系

「クレジットカード決済がうまくいかず、支払い完了になりません。」

「PayPayでの支払い手順を教えてください。」

配送・処方系

「薬の発送通知が来ません。いつ頃届く予定でしょうか?」

「住所を間違えて入力してしまいました。修正できますか?」

事前相談系

「カメラとマイクの設定を確認したいです。」

「診察前に必要なものを教えてください。」

これらのテンプレートは、内容を短くまとめて送るのがコツです。長文を送るよりも、簡潔なほうが回答が早くなる傾向があります。

⑤ 電話がなくても困らない理由

DMMオンラインクリニックは、「電話を減らした代わりにチャットを強化」した設計になっています。

実際、利用者の多くは「電話が不要でむしろ助かる」と感じており、理由は次のとおりです。

-

チャットなら**話しにくい内容(ED・AGA・ピルなど)**も気軽に相談できる

-

履歴が残るため、後から内容を確認できる

-

時間を気にせず夜間や早朝にも問い合わせ可能

-

操作トラブルは画像で送るほうが早い

つまり、電話で話すよりも早く・正確・気楽にサポートが受けられるというわけです。

まとめ

電話が使えないからといって、不安に感じる必要はありません。

DMMオンラインクリニックでは、LINE・チャット・FAQの3つのオンラインルートで、電話以上に手厚いサポートを提供しています。

とくにLINEサポートは、スマホ1つで完結し、相談のハードルが非常に低いのが魅力です。

「通話が苦手」「文章で説明したい」「操作が不安」――そんな方でも安心して利用できるよう、DMMオンラインクリニックは“電話のいらない医療体験”を実現しています。

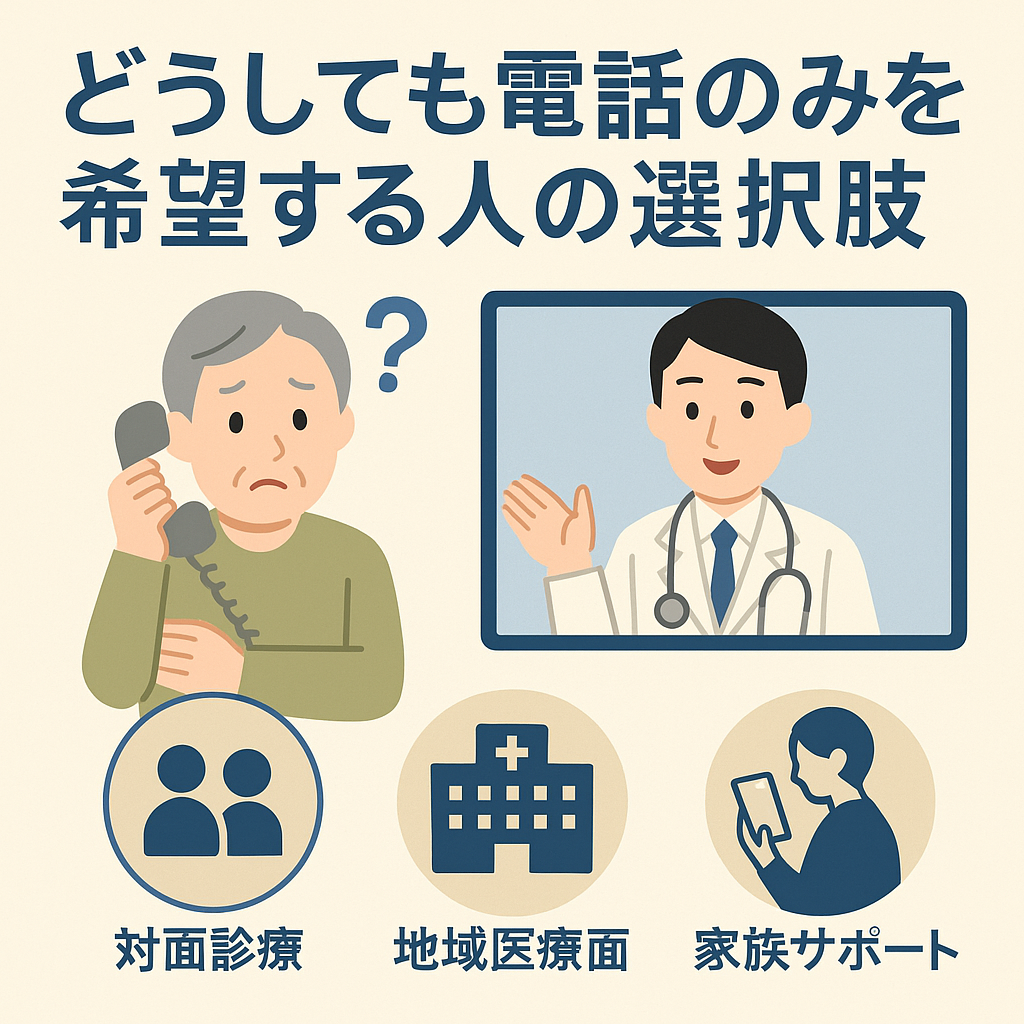

どうしても“電話のみ”を希望する人の現実的な選択肢:対面診療・地域医療の使い分け

「どうしても電話で完結したい」「ビデオ通話やスマホ操作に自信がない」という方も少なくありません。特に高齢の方やスマートフォンを普段あまり使わない方にとって、オンライン診療は少しハードルが高く感じられることもあります。

しかし現行制度では、電話のみでの診察や処方は原則不可能となっており、DMMオンラインクリニックを含む全国のオンライン医療サービスで同じルールが適用されています。

それでも「電話で相談したい」「自宅から受診したい」という希望を叶えるための現実的な選択肢は存在します。ここでは、その3つの方向性を紹介します。

① 対面診療(地域クリニック)との併用

最も確実で安全なのが、地域の医療機関での対面診療を併用する方法です。

特に初診や、医師が顔を確認しなければならない症状(皮膚疾患・頭皮の状態・体重変動など)については、対面で診てもらうことで安全性が担保されます。

DMMオンラインクリニックをはじめとしたオンライン診療は、あくまで「再診」や「経過観察」「軽症・慢性管理」を想定しています。

そのため、初めて薬を使う・副作用が出た・別の病気が関係しているかもしれない、といったケースでは、対面診療のほうが確実です。

使い分けのポイント

| 状況 | 向いている受診方法 |

|---|---|

| 初診・新しい薬を始める | 対面診療(本人確認と診察が必要) |

| 継続処方・薬の相談 | オンライン診療(再診扱い) |

| 症状が急変した・副作用が出た | 地域の病院や救急外来 |

| 軽度の生活改善相談 | オンライン・チャット相談 |

「電話で相談→地元のクリニックに予約」という流れで、オンラインと対面をうまく組み合わせるのが現実的です。

② かかりつけ医での「電話再診」制度を確認

一部の地域医療機関では、再診に限り電話での診察が許可されている場合もあります。

これは「かかりつけ医制度」に基づき、既に対面で診察を受けていて医師が病状を把握している場合に限り、電話で症状確認→処方箋発行を行える仕組みです。

ただし、対象となるのは以下のようなケースに限られます:

-

慢性的な持病(高血圧、糖尿病など)の定期フォロー

-

同一医療機関に通院しており、カルテがある

-

医師が「電話再診でも安全」と判断した場合

つまり、新規の診察や初診では利用不可です。

「電話だけで薬がもらえるクリニック」と宣伝している場合は、医療法違反にあたる可能性もあるため注意が必要です。

③ 家族サポートによるオンライン診療の利用

どうしても操作に不安がある方は、家族のスマホやPCを借りて一緒に診察を受けるという方法も現実的です。

DMMオンラインクリニックでは、本人確認が取れれば「家族の端末を利用した受診」も可能です。

この場合、

-

予約・決済は家族の端末で代行

-

診察時は本人が画面前に座り、医師の質問に答える

という形で進行します。

つまり、「電話で済ませたい」理由が“操作の不安”であれば、家族同席でのオンライン診療が最も安全でスムーズな選択になります。

また、操作サポートが必要な場合は、LINEサポートで「家族と一緒に予約したい」と伝えれば、丁寧に案内してもらえます。

④ 医療リテラシーを支える「操作支援制度」の活用

一部自治体や医師会では、高齢者向けにオンライン診療の支援制度を設けています。

地域によっては、役所や医療センターで「オンライン診療サポート窓口」を開設しており、

スマホ設定・マイナンバーカード利用・Wi-Fi環境の整備などを手伝ってもらえる場合があります。

例:東京都、神奈川県、福岡県などでは、自治体連携型の「オンライン診療支援センター」が開設済み。

近くの医療機関に「オンライン診療サポートを行っているか」確認するのもおすすめです。

⑤ どうしても「電話だけ」が希望なら

制度上は難しいものの、再診・かかりつけ限定の電話再診なら医師の判断で可能なケースもあります。

その際は、DMMオンラインクリニックではなく、地域の対面クリニックで相談するのが確実です。

「電話だけで済ませたい」という気持ちは理解できますが、

-

医師が顔を見て判断できない

-

本人確認が取れない

-

服薬リスクの確認が不十分になる

といった問題を防ぐためにも、オンライン診療の基本ルールに沿うことが最も安全です。

まとめ

DMMオンラインクリニックでは、電話のみの診察や予約はできません。

しかし、それは「不親切だから」ではなく、医療安全と本人確認のために必要な制度上のルールです。

どうしても電話で相談したい場合は、

-

地域のかかりつけ医での再診制度を確認する

-

家族同席でオンライン診療を受ける

-

行政のサポート窓口を活用する

といった代替手段を取ることで、より安全かつ確実に診療を受けられます。

電話だけに頼る時代から、オンライン+対面のハイブリッド医療へ——。

「便利さ」と「安全性」を両立するための選択をすることが、これからの医療の正しい向き合い方といえるでしょう。